お金に働かされる人々

この風刺画について

この風刺画は、「お金」と「働く人間」との主従関係をテーマに描きました。

表面上は働いてお金を稼いでいるように見える私たちですが、実際にはお金のために働かされているのではないか、という疑問からこの作品は生まれました。

日々の生活や社会構造の中で、お金があたかも人間を支配しているような現実を視覚的に浮き彫りにしています。

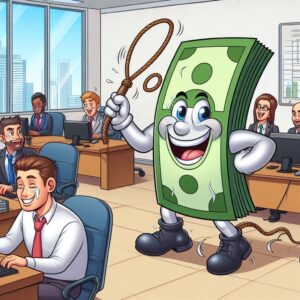

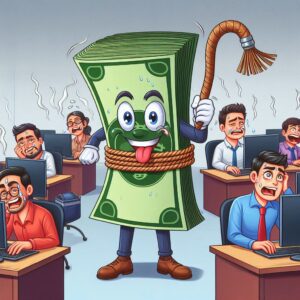

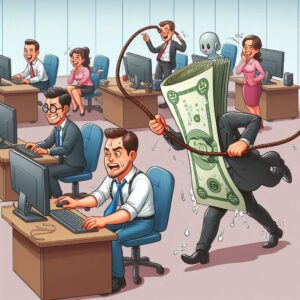

左の絵では、怒りの表情を浮かべたドル紙幣が鞭を振り上げ、オフィスで働く人々を叱咤している様子を描いています。働いている人々は笑顔を浮かべてはいるものの、その表情にはどこか無理をしているような不自然さがあります。このシーンは、企業文化や成果主義、評価制度のプレッシャーの下で働く現代人を象徴しています。外側は笑顔でも、心の中は常に“追われている”のです。

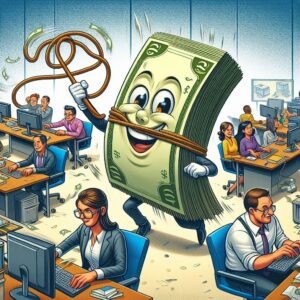

TOPの中央の風刺画では、ニコニコ顔の紙幣キャラクターが鞭を振るう姿が描かれています。

一見すると優しそうに見えるこの構図は、”やりがい搾取”や”福利厚生の仮面を被った企業支配”を暗喩しています。

笑顔で鞭を振るう紙幣は、労働者に「これは自分のためだ」と思わせつつ、実際にはその労働力を搾取している存在です。

この欺瞞的な構造に警鐘を鳴らす意図を込めました。

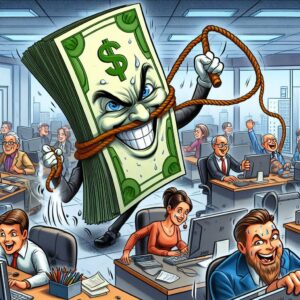

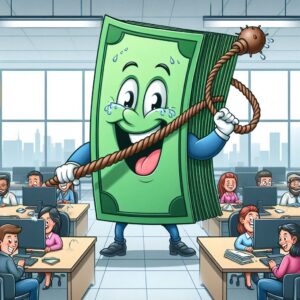

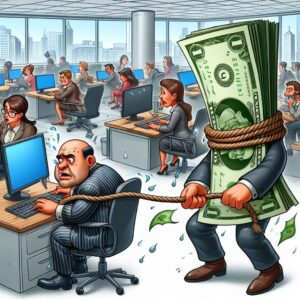

右の風刺画では、立場が逆転しているように見えます。

人間がロープでお金を引っ張っているように見えますが、その手には汗がにじみ、表情も疲れ果てています。

この構図は、「お金を追いかけているように見えて、実はお金に追われている」という逆説を表現しています。お金が“目的”になることで、人間が“手段”になってしまっているのです。

TOPの3つの風刺画には、現代社会が抱える「働くこと」と「お金」の矛盾を込めました。

誰もが経験しているはずなのに、なかなか口に出せない真実。それをユーモアと皮肉を交えて視覚化しました。

風刺画のポイント

この風刺画の最大のポイントは、「お金」という本来は無機質な存在に人格を与え、圧倒的な支配者として描いたことです。

お金そのものは道具であり、私たちがコントロールすべきものですが、実際の生活ではしばしば逆転現象が起きています。

その不条理さを、視覚的インパクトをもって訴えかけるのがこの作品の狙いです。

まず注目すべきは、三つの紙幣キャラクターの表情と性格の違いです。

怒りに満ちた紙幣、にこやかな紙幣、そして無表情ながらも人を操る紙幣。

これは「恐怖による支配」「笑顔による操作」「自発的な奴隷化」という3つの異なる労働の形を象徴しています。

一見異なるようで、どれも同じ“お金による支配”という根底を共有しているのです。

次に、オフィス環境の描写にも細部にこだわりました。

同じようなデスク、モニター、服装で揃えられた空間は、現代の労働環境の“画一性”や“閉塞感”を示しています。

誰もが同じ場所で同じように働かされ、違いを許されない状況は、個性を潰す構造にもつながっています。

この背景は、あえて平凡に描くことで、“非日常的な支配者(紙幣)”との対比を際立たせました。

さらに、この風刺画のもう一つの見どころは、「お金との距離感」です。登場人物たちは決してお金を手にしているわけではありません。

お金は常に距離を取りながらも彼らを動かしています。

これは、「お金の奴隷になるとはどういうことか?」という問いに対する答えを、距離感で表現した形です。

この作品は、「働くとは何か」「お金とは何か」を改めて問い直すきっかけになればと思い描きました。

見た目のユーモアの裏に、現代社会の構造的な矛盾と、それに気づかずに日々を過ごす私たちの姿が隠れています。

AIが描いた「お金に働かされる人々」

AIが描いたイメージ(画像)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

コメント