教育格差とは?

この風刺画について

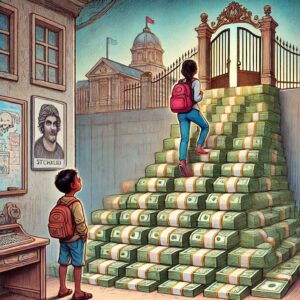

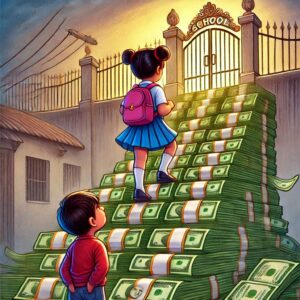

この風刺画は、「教育格差(Educational inequity)」をテーマにAIで描いた作品です。

教育の入り口である「学校」へと続く階段が、実は大量の現金でできているという構図になっています。

子どもたちが背負っているリュックには、それぞれの家庭や社会的背景が象徴されており、スタート地点での不公平が一目でわかるように設計しました。

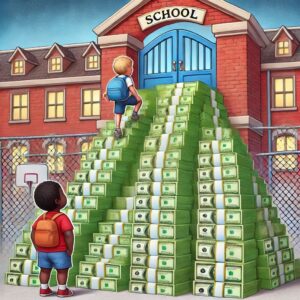

左の風刺画では、裕福な家庭の子どもがすでに上段に足をかけており、階段がしっかりと整備されています。

一方、同じ地点にいるもう一人の子どもは、階段が不規則かつ急で、しかも足をかける部分が極端に少ないため、上がること自体が困難です。

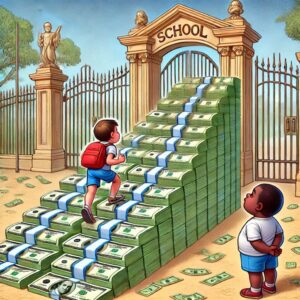

中央の風刺画でも同様に、光に照らされた教育の扉へと向かって進む子どもと、遠くから見上げるしかない子どもの対比が描かれています。

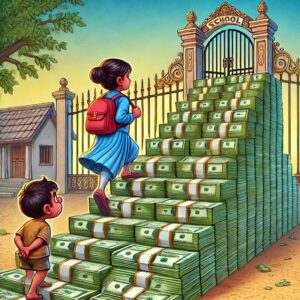

この風刺画では、教育という「入り口」自体には変わりがないように見えても、その前に立ちはだかる経済的・社会的な障壁が、どれほど進路や可能性に影響を与えているかを視覚的に表現しています。

教育へのアクセスが本来平等であるべきであるにも関わらず、実際には「金銭」がその門を開く鍵となっているという現実を、あえて子どもの視点から切り取ることで、見る人の感情に訴える構図としました。

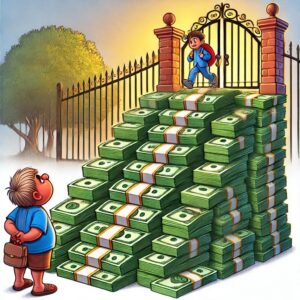

教育制度は一見公平に見えても、経済力による差異が、教材・塾・通学環境・保護者のリテラシーといった形で現れます。

この作品は、その「見えない差」を、あえて「見えるお金」に置き換えることで、誰の目にも不公平さが分かるように構成しました。

風刺画のポイント

この風刺画を描くうえで、最も意識したのは「不平等を視覚的に即座に理解できる構成」です。

教育格差という概念は、統計や制度論では伝わりにくい部分があります。

そこで、「現金」という誰もが象徴的に理解できるビジュアルを階段として配置し、その高さや整備状況によって難易度の違いを表現しました。

また、TOPの3つの風刺画は、それぞれ異なる形で格差を示しています。

左の風刺画では、すでに富を持つ家庭の子が優位に立ち、もう一人の子どもがその様子を見上げる構図にしています。

この対比により、「出発点の差」がいかに影響するかを端的に示しています。

中央の風刺画では、上に進む子どもに対して、下で立ち尽くす子どもとの距離感を強調しました。

特に、希望の光に包まれた門と、それに背を向ける闇の空間のコントラストは、子どもたちが置かれている現実の「明」と「暗」を象徴しています。

背景に夜空を選んだのは、上へ進めない子どもにとって、その未来がどれほど不透明であるかを視覚的に伝えるためです。

右の風刺画では、「制度的に整備された学校」への道が、まるで資産を踏み台にした特権階級の専用ルートのように描かれています。

その階段の脇に立って見上げる子どもには、羨望と無力感を同時に込めました。

さらに、落ちている紙幣を意図的に描き込むことで、「チャンスはあるようで、手に届かない」という象徴的な状況を演出しています。

子どもたちは選ぶことができません。

生まれた環境によって、教育へのアクセスそのものに格差が生まれている現実を、感情的にも論理的にも伝えることがこの風刺画の目的です。

教育を受けるための条件が「平等」ではない社会に対して、「本当にこれでいいのか?」という問いかけを込めています。

AIが描いた「教育格差」

AIが描いたイメージ(画像)

|

|

|

|

|

|

|

コメント