国境に立つ2人の少女とは?

この風刺画について

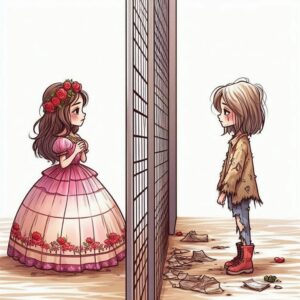

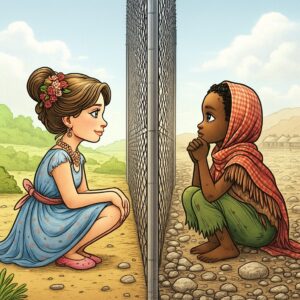

この風刺画「国境に立つ2人の少女」は、国や境界という物理的な線が、人間の生まれや生活、希望にどれほど大きな影響を与えているかを象徴的にAIで表現した作品です。

画面にはフェンスをはさんで対峙する、対照的な環境に生きる少女たちが描かれています。

彼女たちは同じ年頃でありながら、身につけている服、周囲の風景、身体の表情や視線がまったく異なり、背景にある経済的・社会的な格差を明確にしています。

TOPの風刺画はそれぞれ3組の少女たちの構図によって、国境の存在がどれほど根深く人間の運命を分けるかを多面的に描いています。

それぞれの少女たちは同じフェンスを前にしても、置かれている状況や視点が異なり、それぞれの心情を想像させるようになっています。

「フェンス」は単なる金網ではなく、見えない制度、言語、肌の色、宗教、経済力といった無数の壁の象徴でもあります。

少女たちは互いを見つめ合っていますが、決して手を伸ばすことはできません。

それが、現代の世界が抱える「共感はあっても手が届かない現実」をそのまま映し出しています。

この風刺画は、見る人に「なぜこの境界線が必要なのか」「私たちは何に守られ、何を守っているのか」と問いかけています。

少女たちは互いに敵ではありません。ただ環境によって分断され、違う現実を生きているだけなのです。

風刺画のポイント

この風刺画を描く際に最も重視したのは、「フェンス越しの無言の対話」という構図です。

少女たちは言葉を交わしていませんが、目線や仕草、そして背景が全てを語っています。

特に顔の表情や体の角度には細心の注意を払いました。

豊かな側の少女たちは花飾りや清潔な衣装、柔らかい肌で表現し、困窮する側の少女たちは素足や破れた服、やせ細った四肢、石だらけの大地などを通じてリアルな境遇を象徴しました。

また、左右の構図を完全に対称にせず、細かな違いを持たせることで「単なる二項対立」ではなく、「多様な格差」の存在を示しています。

たとえば、左の少女たちは都市的な壁と床を背景に、中央は自然の乾いた地面、右はがれきや土壌のような過酷な環境となっており、それぞれが異なる社会的問題(都市と農村、難民、紛争地など)に触れています。

色彩の面でも、豊かな側には花や明るい色を意識的に配置し、貧しい側はくすんだ色や茶・灰色を多用しています。

これにより、同じ「子ども」であるにも関わらず、見る側が無意識に持っている「幸せの記号」「貧困の記号」に訴えるよう設計しました。

何より重視したのは、「少女たちが対等に描かれていること」です。

これは単なる「かわいそうな子」を描くことを避け、彼女たちの存在が等しく価値を持っているというメッセージを込めています。

手を伸ばさないのは、「届かないこと」が前提だからではなく、「どちらにもそれぞれの世界がある」ことを表しているのです。

この風刺画は、壁や境界をテーマにした他の作品と同様、「違い」に気づきつつも「同じ人間としての尊厳」を見失わないように意識して制作しました。

見た人それぞれが、自分の生まれた国や場所を思い起こしながら、「もしフェンスの向こうだったら」と問い直すきっかけになればと願っています。

AIが描いた「国境に立つ2人の少女」

|

|

|

|

|

|

|

|

コメント