ルールに縛られる人とは?

この風刺画について

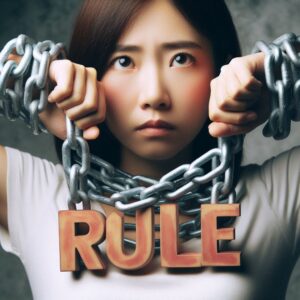

この風刺画は、私自身が日常の中で感じている「ルールによる束縛」や「ルールに縛られる人」をテーマに制作しました。

社会生活を送るうえで、ルールは秩序を保つために必要不可欠な存在です。

しかし、そのルールに過剰に縛られることで、本来の自分らしさや自由な思考が制限されてしまうこともあります。

この風刺画では、そのような矛盾や葛藤を視覚的に表現しました。

TOPの風刺画の中央には、鎖でがんじがらめにされた若い女性が描かれています。

彼女の表情は不安と葛藤を抱えており、「RULE」という文字が重くのしかかっている様子は、内面の抑圧を象徴しています。

左側には抽象的な人物が孤独に座っている姿を描きました。

これは無言の服従、またはルールに屈した結果としての孤立を表しています。

右側には大きな「RULE」に絡みつく人物を描いており、これは自らルールを守ろうとするあまり、かえって身動きが取れなくなる様子を表しています。

この作品で訴えたかったのは、「ルールに従うこと=正しさ」ではないということです。

時としてルールは、人間の創造性や主体性を奪うものにもなり得ます。

それに気づかず、ただ従うことだけに注力してしまうと、自分の人生を他人に委ねているのと同じ結果になってしまいます。

この作品が多くの人にとって「自分は本当に自由なのか?」と問いかけるきっかけになればと願っています。

風刺画のポイント

この風刺画では、視覚的な構成に特にこだわりました。

まず配色においては、冷たさや重さを感じさせる青や灰色を基調にし、心理的な圧迫感を強調しています。

鎖というモチーフを全体に繰り返し使用することで、見る人に「縛られる」感覚を視覚的に刷り込む狙いがあります。

そして「RULE」という文字そのものが重荷となっている描写は、言葉が人を縛ることの象徴でもあります。

また、3つの構図それぞれに異なる視点と意味を持たせています。

左は内向的な視点からの「心の閉鎖」、中央は第三者の視線を意識した「社会的プレッシャー」、右は動的な視点で「行動の制限と矛盾」を表現しています。

このように多角的なアプローチで、「ルールに縛られる人」というテーマをより深く、多層的に描き出しました。

さらに、文字の配置やフォントにも工夫を加えています。

日本語のタイトル「ルールに縛られる人」は、わざと細く、直線的なフォントを使い、無機質で冷たい印象を演出しています。

一方、英語表記「Rule-bound person」には曲線を取り入れ、少し柔らかさを出すことで、対比的に「外から見た印象と中の苦しみ」のギャップを浮き彫りにしています。

この風刺画は単なる批判ではなく、「自分で考えることの大切さ」を訴えるために作りました。

私たちはルールに従うことを良しとされる教育を受けて育ちますが、本当に必要なのは、自分の価値観で物事を判断する力です。

AIが描いた「ルールに縛られる人」

AIが描いたイメージ(画像)

|

|

|

|

|

|

|

コメント