本の終末とは?

この風刺画について

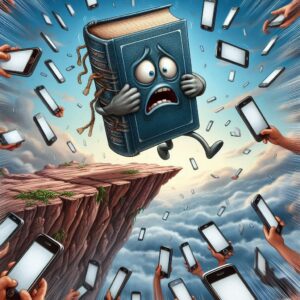

この風刺画「本の終末(End of book)」は、現代社会における「紙の本」の立場の変化と、それを取り巻くデジタル社会の波をテーマに描いた作品です。

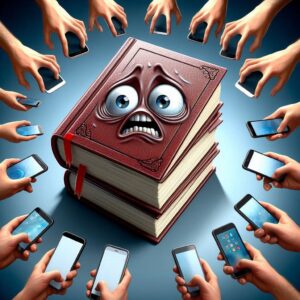

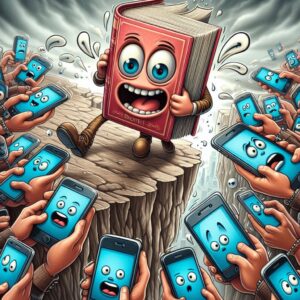

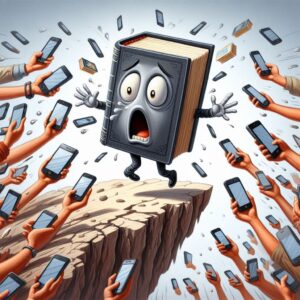

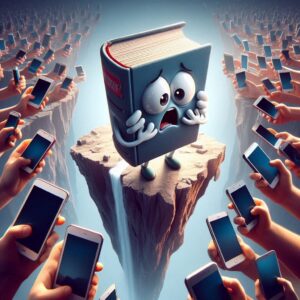

TOPの3つの風刺画に登場するのは、擬人化された本と無数のスマートフォンです。

それぞれの本は驚きや恐怖、困惑といった表情を浮かべており、現代の急激な情報革命に対する紙媒体の戸惑いを象徴しています。

左の風刺画では、孤島のような断崖の上に立つ本が、四方八方からスマートフォンに囲まれています。

本の目は大きく見開かれ、手を頬に当てており、まるで「私の時代は終わったのか」と訴えているようです。

真ん中の風刺画では、やや重厚なデザインの本が中央に座しており、多くの手がスマホを突き出して本に迫っています。

ここでは本の存在感はまだあるものの、その周囲からの圧力は一層強まっているように描いています。

右の風刺画では、最も切迫したシーンを表現しています。

本が断崖の縁に追いやられ、後ろに引ける余地もなく、まさに“絶滅危惧種”のような存在になっています。

スマートフォンが空中からも迫ってきており、情報が物理的なページではなく、すべて画面内で完結してしまう未来を暗示しています。

この風刺画では、単なる懐古主義ではなく、「変化のスピードとその影響」に着目しています。

紙の本の衰退はただの進化の一部かもしれませんが、その過程で「何か大切なものを失ってはいないか?」という問いを、視覚的に提示することを意図しました。

風刺画のポイント

この作品を制作するにあたり、私が最も意識したのは「情報社会の影」に焦点を当てることです。

スマートフォンは利便性の象徴であり、生活や学習、仕事の効率を高める道具として不可欠な存在です。

しかし、その一方で“本”という存在がどう変わってきたかについて、誰もが気づきながらも見て見ぬふりをしているように感じました。

その違和感を、視覚的ショックで届けたいと思ったのです。

まず、登場する本にはそれぞれ異なる性格を持たせました。

左の本は一般的な参考書風で、時代に取り残されつつある“古典”の象徴。

中央の本は赤い装丁と重厚感から、文学や学術書など「中核的知識の担い手」をイメージしました。

右の本はややデジタル寄りの装丁にしており、「本ですらデジタルに押しつぶされる」という現象を暗示しています。

スマートフォンはあえてリアルではなく、少しデフォルメされたデザインにしました。

それにより、ただの道具ではなく「群れ」「圧力」「現代の群集心理」としての象徴性を強調しています。

大量の手とスマートフォンの洪水は、個人の思考ではなく、集団の同調行動によって本が排除されていく流れを描いたものです。

構図にも工夫を凝らしました。

各パネルの背景には「孤立」「圧迫」「転落の危機」というストーリー展開を意識しています。

情報の中心が書物からスマートデバイスに完全に移行する瞬間を、三部構成で視覚的に伝えることで、観る人に「これは自分の選択なのか?」と立ち止まって考えてもらいたいと思いました。

さらに、作品の英題「End of book」は、単なる終焉の意味ではなく、次のページがもはや存在しない“完結”の意も込めています。

それは物語の終わりかもしれないし、再出発の前触れかもしれない。

だからこそ、本を見捨てるのではなく、「どう共存していくか」を考えるきっかけになればと思い、制作しました。

私自身、デジタルツールを使ってこの作品を描いています。

つまり、デジタルの力を否定するのではなく、それを正しく活かしながら、アナログの価値をどう繋げるかというバランスを模索しているのです。

この絵は、そんな葛藤と願いを込めた、現代人への静かな問いかけでもあります。

AIが描いた「本の終末」

AIが描いたイメージ(画像)

|

|

|

|

|

|

コメント