老害とは?

この風刺画について

この風刺画「老害(Harmful elder)」は、世代間の葛藤や未来への進路における価値観の衝突を視覚化した作品です。

私たちが日々耳にする「老害」という言葉は、時に不適切に使われる一方で、実際の社会構造の中で若い世代の成長を阻む要因にもなっていることがあります。

この作品では、それを直接的かつ象徴的に描くことで、鑑賞者に世代間の問題について考えてもらうきっかけを提供しています。

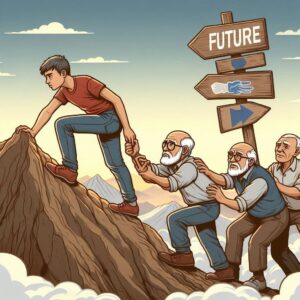

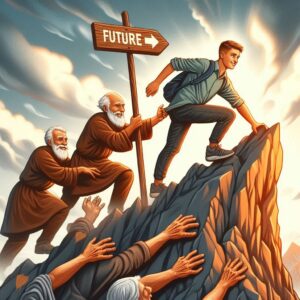

TOPの風刺画は3つで構成されています。

左の風刺画では、若者が「FUTURE(未来)」と書かれた看板の方向に向かって登ろうとしているものの、後ろから高齢者たちが背中を押し、自分たちの方向に誘導しようとしています。

これは、過去の価値観や慣習を押し付ける社会構造を象徴しています。

中央の風刺画では、若者が頂上を目指すなかで、複数の高齢者がその足を引っ張るようにして付いてきています。

この描写は、政治・経済・教育制度のように「次世代の自由な発展」を妨げる旧世代の存在を皮肉的に表しています。

一方で、背景に描かれた鳥や光は、希望と自由の象徴でもあり、若者がそれに向かおうとする姿勢を応援する意味を込めています。

右の風刺画では、看板の方向が複数あり、若者は「未来」と書かれた正しい道を選ぼうとしています。

しかし、老齢の人々が逆方向に彼を引っ張っている様子が描かれています。

この風刺画では、誤った道への誘導や、進路選択への過干渉が、若者にとってどれほどの重荷になるかを象徴的に示しています。

全体を通して、「老害」という単語を直接描いているものの、個人攻撃ではなく、構造的問題として表現しています。

見る人によって感じ方が異なる作品ですが、あくまで対話の出発点として描いたことをご理解いただければ幸いです。

風刺画のポイント

この風刺画を描くうえで、私が最も意識したのは「非攻撃的な批判」という視点です。

世代間の摩擦を扱う題材はデリケートであり、描き方を誤ると差別的な表現と受け取られかねません。

そのため、感情的な激しさよりも、構造的な課題や社会背景を視覚的に示すことに集中しました。

まず、画面構成においては「山登り」というモチーフを採用しました。

これは人生の進路や社会的成功の象徴として古くから使われている表現ですが、それを世代間の関係に置き換えることで、観る人にとって直感的に理解しやすくしています。

登山中の若者の姿勢や表情は、挑戦と希望を象徴し、一方で背後から彼を押す、または引く高齢者たちの手は、善意かもしれないが結果的には妨げとなる存在として描いています。

また、各風刺画で「未来(FUTURE)」という文字を意識的に配置し、それに向かう道が一つではないことを示しました。

特に最後の風刺画では、進むべき方向に複数の選択肢があり、若者が迷いながらも自らの道を選ぼうとしている姿を通じて、「選択の自由」の重要性を訴えています。

一方で、案内板を上書きして別の方向へ誘導しようとする老人の行為は、制度や慣習を守ろうとする旧体制の象徴です。

色彩設計にも工夫をこらしました。

高齢者の服装は落ち着いたトーンに統一し、若者はやや明るめの色を着用させることで、視覚的に「エネルギーの対比」を演出しています。

また、背景に描いた雲や光、鳥のモチーフには「未来は開かれている」「道は閉ざされていない」という希望の意味を込めました。

これはあくまで社会構造への批評であり、老若どちらが上・下という立場を描くものではありません。

私自身も高齢世代の意見を尊重する立場ですが、それが時に若者の成長を阻む要因になることもあるという現実を、柔らかくも明確に伝えることを目指しました。

この風刺画をきっかけに、世代間の理解が少しでも深まることを願っております。

AIが描いた「老害」

|

|

|

|

|

|

コメント