ベビーカーと車椅子とは?

この風刺画について

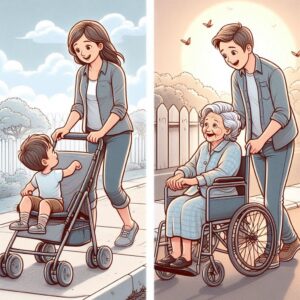

この風刺画「ベビーカーと車椅子」は、人間の一生における「介助の役割の移り変わり」と「親から子への、そして子から親への恩返しの形」をAIを活用して描いたものです。

風刺画は様々な場面で構成されており、それぞれが異なる時間軸と家族構成を表現しています。

最初の場面では、若い母親が幼い子どもをベビーカーに乗せている様子が描かれています。

それはごく日常的な風景であり、多くの家庭で見られる愛情の象徴です。

次の場面では、その子どもが成長し、今度はおばあさんを車椅子に乗せて押している光景が描かれています。

視点は少し変わりながらも、構図や雰囲気はあえて最初と類似させており、「介助」という行為の本質的な類似性を際立たせています。

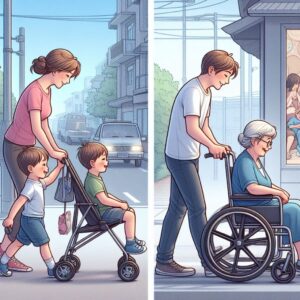

その次に、母親から祖母へと愛情が受け渡されるような場面、さらに、かつてベビーカーにいた子どもが今度は母親を介助する存在になっている場面などが描かれます。

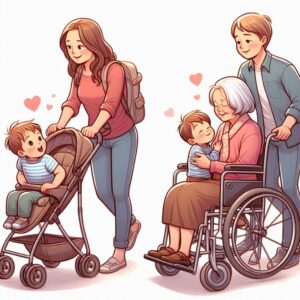

最後の風刺画では、老いた母親を息子夫婦が支えて家の中に迎え入れる様子が描かれています。

そこには、時間の経過とともに巡っていく「世代の責任と絆」が、優しい色使いとともに表現されています。

本作品は、単なる親子愛ではなく、「人は一人では生きられない」という普遍的なテーマを静かに、しかし力強く訴えかけています。

人生の始まりと終わりには、誰かの手助けが必要です。

そしてその「手」は、かつて自分を育ててくれた手かもしれませんし、将来支えることになる手かもしれません。

そうした世代間のつながりを、視覚的に感じ取ってもらいたいという思いで制作しました。

風刺画のポイント

この風刺画を描く上で、最も意識したのは「視覚的リズム」と「感情の伝達」です。

各シーンは似た構図で連続性を持たせていますが、背景の空の色、登場人物の表情、服装、光の演出などで、時の流れと成長・老いを丁寧に表現しています。

特に背景の空や光には意味を込めており、子ども時代には明るく澄んだ空を描き、夕暮れ時になるにつれて温かみのあるオレンジ色を使用しました。

これは人生の「朝から夕方」への時間の移ろいを象徴しています。

また、ベビーカーと車椅子という“形は違えど本質は同じ”な道具を対比させることで、「介助とは何か」「助け合いの循環とは何か」をシンプルかつ強く伝えるように意識しました。

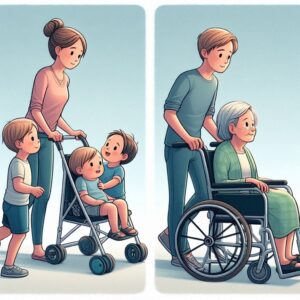

観る人にとっては日常の一コマかもしれませんが、その一コマの中に深い意味を感じ取ってもらえるよう、あえて派手な演出は避け、静かでやさしいトーンでまとめています。

キャラクターたちの表情は極力柔らかく、温かさや安心感を持たせるように描いています。

これは、「支えられること」や「支えること」が決してネガティブな行為ではないことを示したかったからです。

特に最終コマの“ドアの向こうから漏れる光”には、「支える先にある希望」や「家族の温もり」を象徴的に表現しています。

この作品では、世代を超えた“時間の物語”を一枚で感じてもらうことを目指しました。

親が子を育て、子が親を支える。

その循環が社会の基本であり、人間関係の原点であるということを、改めて感じていただけたら嬉しいです。

また、人生の後半に差し掛かったとき、誰かを支える立場になったとき、この絵をふと思い出してもらえれば、描き手としてこれ以上の幸せはありません。

AIが描いた「ベビーカーと車椅子」

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

コメント