飲んだら乗るなとは?

この風刺画について

この風刺画「飲んだら乗るな」は、飲酒運転の危険性に対する強いメッセージを視覚的に伝えるために描きました。

「Don’t drive if you drink」という英語のサブタイトルも添えることで、国籍や言語を超えて訴えかけられるように意識しています。

TOPの3つの風刺画からは、それぞれ異なる状況での「飲酒運転の未遂」を描いています。

左のシーンでは、サラリーマン風の男性が酒瓶を手に飲もうとしているところへ、擬人化されたパトカーが「STOP」のサインを掲げて立ちはだかります。

これは「法律の存在とその予防的効果」を表現した場面です。

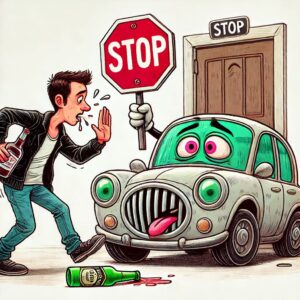

中央の風刺画では、若い女性が飲酒後に運転しようとするところを、可愛らしく擬人化された車がSTOPサインを持って制止します。

この場面は、感情や絆を通じて「車が乗り手を止めようとしている」姿を象徴的に描いています。

感情に訴えることで、視聴者により深く共感してもらいたいと考えました。

右の風刺画では、男性が勢いよく酒をあおりながら車に乗ろうとするところへ、怒った表情の車がSTOPサインと「進入禁止マーク」を持って立ちはだかります。

ここでは、すでに法律も人間の意識も効かないほど危険な状態にあることを、車そのものが「最後の防波堤」となって阻止する構図で表現しています。

この風刺画全体で訴えたいのは、飲酒運転は「個人の自由」ではなく、「他者の命を脅かす行為」であるという事実です。

そして、誰かが止めてくれるうちに止まることの大切さを、視覚的・感情的に伝えることが目的です。

風刺画のポイント

この風刺画を制作するにあたって最も意識したのは、「車が人間を止める」という逆転の発想です。

通常、運転する人間が車をコントロールするものですが、ここでは車が能動的に動いて“STOP”を訴えてきます。

これは「倫理的なブレーキが人間の中に存在しないなら、せめて乗り物側にブレーキを与えたい」という願いから来ています。

左の風刺画では、パトカーがSTOPサインを掲げ、堂々とした体格で酒を飲もうとする男性を阻止しています。

ここで表現したかったのは、警察の存在が「恐怖」ではなく「安全の象徴」であるということです。

背景に転がる酒瓶やビジネスバッグは、現代社会において“つい一杯”という誘惑が、誰にでも潜んでいることを示唆しています。

中央の風刺画では、擬人化された車の瞳を大きく可愛らしく描き、見る人が感情移入しやすいように工夫しました。

この車は単なる道具ではなく、“パートナー”として描かれています。

持ち主を危険から守ろうとする姿には、テクノロジーと人間の関係性が問われています。

つまり「AIや自動運転が進化しても、最終的には人間の意識が必要だ」ということを伝えたかったのです。

右の風刺画は、少し過激な表現を取り入れました。

アルコールを一気に飲み干す男と、それを全力で止めようとする車との対立を強調しています。

このシーンでは、STOPサインと進入禁止マークを二重に掲げることで、「もはや理屈では止まらない」という絶望感を描いています。

このような視覚的な過剰さによって、危険性の重大さを一目で理解してもらえるように意識しました。

また、全体として色彩をシンプルに抑えながらも、STOPサインだけは赤で統一し、視覚的に強く印象を残すよう工夫しています。

この「赤」は警告色としてだけでなく、「命の色」として見る人の記憶に残るようデザインしました。

この風刺画の目的は、「説教」ではなく「共感」からの気づきを促すことです。

見る人の心に“自分のことだ”と響けば、それが最大の成功だと思っています。

AIが描いた「飲んだら乗るな」

|

|

|

|

|

|

|

コメント