103万円の壁とは?

この風刺画について

この風刺画「103万円の壁」は、日本の所得税・住民税・扶養控除などの制度によって生まれている「年収103万円の制限」が、国民の働き方にどのような影響を与えているかを可視化することを目的に描いた作品です。

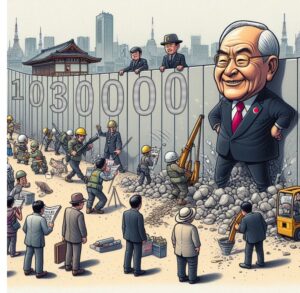

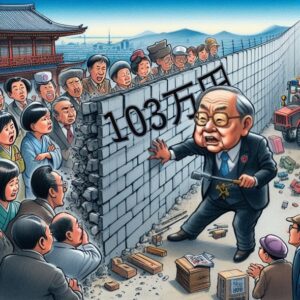

TOPの風刺画は3つの場面から構成されており、それぞれ「壁の建設」「壁の監視」「壁の崩壊未遂」といったテーマで展開しています。

左の風刺画では、官僚や政治家が得意げな顔で「103万円」の壁を築き上げており、その向こうには大量の労働希望者や主婦層が押し寄せています。

中央の風刺画では、重機や労働者たちが真面目に働く中、壁の存在によって動きが制限されており、民間の熱意と制度の壁との間にギャップがあることを表しています。

右の風刺画では、一人の政治家がハンマーのような道具を使って壁を崩そうとしている様子が描かれていますが、周囲の視線や空気感からもわかるように、その改革が本気なのか、単なるパフォーマンスなのか疑問が残る構図にしています。

この風刺画では、制度によって実質的に自由が制限されていることを「壁」という形で象徴的に表現しました。

見た目には公平に見える制度も、実際には生活者の選択肢を狭めていることがある。

その実態を伝えるために、わかりやすく、かつインパクトのある表現を心がけました。

風刺画のポイント

この風刺画を描くにあたり、特に意識したのは「制度の不可視性をどう視覚化するか」という点です。

多くの人にとって、「103万円の壁」という言葉は聞いたことがあっても、実際にどのような仕組みで制限が生じているのかは把握しづらいものです。

そこで私は、その制度を「物理的な壁」として描くことで、直感的に不自由さや理不尽さが伝わるよう工夫しました。

また、壁を築く側とその下で立ち尽くす人々との対比も重視しました。

壁を作っている政治家たちは、満面の笑みでその制度を正当化するような態度を取っていますが、壁の前で立ち止まっている人々は不安げな表情を浮かべています。

これは、政策を作る側と実際にその影響を受ける市民との温度差を表現したものです。

中央の風刺画では、あえて和風の建築物や日章旗を背景に配置し、「日本らしさ」と「伝統の維持」を名目に制度が正当化されている構造を示唆しています。

また、機械で「103」という数字を壁に刻みつけているシーンでは、「制度は変化しているようで本質は変わっていない」ことを表しています。

文字を彫るという行為は一見、努力や改革に見えますが、実際には壁をより強固にしているだけかもしれない、という皮肉を込めています。

最後の右側の風刺画では、一部の政治家が改革の素振りを見せていますが、それが本当に壁を壊す力になっているかどうかは曖昧に描いています。

これは、実際の政治改革が「見せかけ」だけで終わっているケースが少なくないという現実を反映しています。

その周囲で呆然と見つめる市民の顔や、崩れかけてはいるが壊れきらない壁の描写にも、「変化の難しさ」と「根深い制度の問題性」を表しています。

私はこの風刺画を通じて、制度という「見えにくいルール」によって私たちの自由が制限されていることを多くの人に考えてもらいたいと思いました。

「103万円の壁」は、数字ではなく、暮らしの壁なのです。

AIが描いた「103万円の壁」

|

|

|

|

コメント