備蓄米とは?

この風刺画について

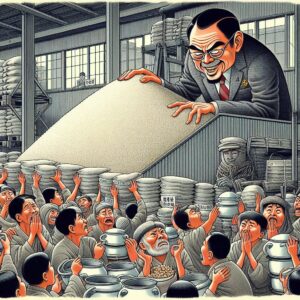

この風刺画「備蓄米」は、現代の行政や政治による「支援の形骸化」をテーマに描いた作品です。

「米=命の糧」として象徴的に扱いながら、それを管理・保管・分配する側と、受け取る側のあいだにある圧倒的な温度差を視覚化しています。

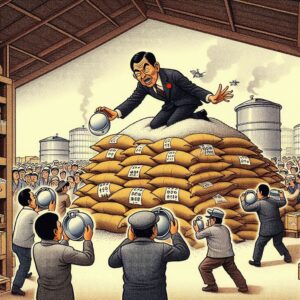

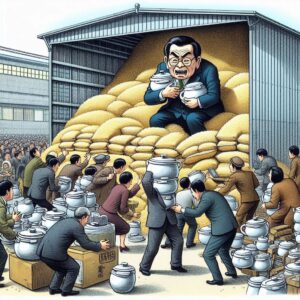

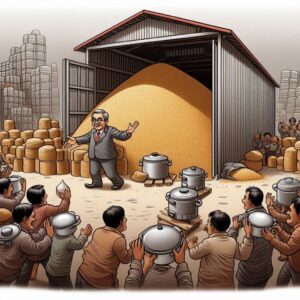

TOPの3つの風刺画は左から順に「保管される米」「配給を拒まれる人々」「無数の手が届かない米」の3場面を描いています。

どの場面にも共通して登場するのは、大量の炊飯器を持った市民たちと、満面の笑みや冷たい表情を浮かべる管理者=政治家です。

これは単に食料の問題だけでなく、支援政策や緊急備蓄制度など、あらゆる「保護の名を借りた統制」に対する警鐘でもあります。

中でも中央の風刺画は最も象徴的で、背景には米袋が山積みになっているにも関わらず、目の前の人々には一粒も与えられていません。

この不条理な光景は、私たちが目にする「予算はあるが支援が届かない」という現実を投影しています。

風刺とは単なる批判ではなく、現実を誇張することで問題の輪郭を浮かび上がらせる手法です。

この作品もまた、「なぜ目の前にあるのに届かないのか?」という素朴な問いを、見る人の心に残したいという思いで描きました。

日本語で「備蓄米」と書き、英語で「Reserve rice」と添えたのも、国内外を問わず多くの人に考えてもらいたいテーマだからです。

飢餓や貧困は途上国だけの問題ではなく、制度の歪みによってどんな社会にも起こり得る現象であることを示したかったのです。

風刺画のポイント

この風刺画において特に意識したのは、「豊かさの中の飢え」をどう描くかという点でした。

米がこれほどまでに豊富に存在しているのに、人々が飢えているという構図は、直感的に矛盾を感じさせます。

しかしこの矛盾こそが、現代社会に潜む最も深い問題のひとつです。

左のパネルでは、笑顔の管理者が巨大な米の山を抱えて倉庫から出てきています。

この構図は、「保有しているだけで与えない」という行動を皮肉的に描いたものです。

そして人々は律儀に列を作り、空の炊飯器を持ちながら、ただ待つしかありません。

これは「お上の指示がなければ動けない」という依存体質の象徴でもあります。

中央の場面では、政治家が手をかざし、炊飯器の中をのぞく人々に「与えない」意志をはっきりと示しています。

ここでは「拒絶のジェスチャー」に注目してもらいたいです。

単なる黙殺ではなく、明確な否定。

それは、制度上の“線引き”や“条件付き支援”の比喩でもあります。

右側のパネルでは、文字通り「民衆の手が米に届かない」状況を描いています。

巨大な米の山が目の前にあるにもかかわらず、それを配る人物は楽しそうに眺めるばかりで、誰にも手渡そうとしません。

この「高所から見下ろす」構図は、支援が上から目線であること、つまり本当の共感や理解のない施策を批判するものです。

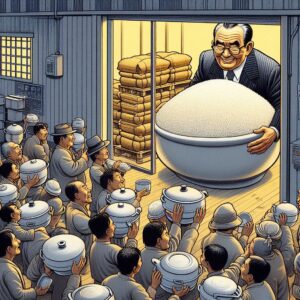

また、全体的に人々の服装や表情は統一感を持たせ、あえて「個性を消す」ように描いています。

これは、人間ではなく“群衆”として扱われる現代の市民の姿を象徴しています。

一方で、政治家たちはそれぞれ違った表情や立ち振る舞いをしており、「上に立つ者が演出している舞台」にも見えるよう構成しました。

この作品を通じて、「備蓄されているだけでは人は救えない」というシンプルな真実を再認識してほしいと思っています。

支援とは、あるだけでは意味がなく、それが届いて初めて命を守る力になるのです。

私の風刺は、決して絶望を描くものではありません。

問題を見つめ、考え、改善へ向けて動くための“問いかけ”でありたいと考えています。

AIが描いた「備蓄米」

|

|

|

|

|

|

コメント