イエローカードの値段とは?

この風刺画について

この風刺画「イエローカードの値段」は、サッカーにおける審判の公正さに対する疑問と、スポーツ界に潜む腐敗の構造をテーマにAIで描いた作品です。

特に審判の判定に影響を与える金銭的な裏取引や、八百長まがいの不正行為がもたらす不透明さに焦点を当てています。

TOPは3つの風刺画で構成されており、どれもサッカーの試合中の一場面を切り取ったものです。

共通して描かれているのは、審判がイエローカードを提示している様子ですが、その背後に「お金」がちらついています。

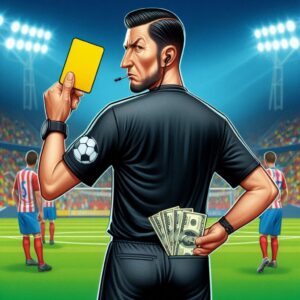

1枚目の風刺画では、審判が観客に背を向けてポケットからイエローカードを出していますが、彼のズボンの後ろには紙幣が何枚も突き刺さっています。

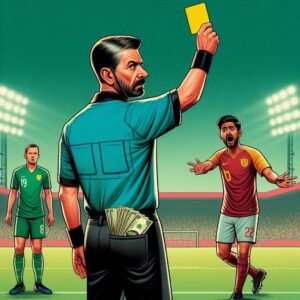

2枚目では、選手が驚いた表情を浮かべているにも関わらず、審判は冷静にカードを掲げ、彼のポケットにはありえないほどの大金が詰め込まれています。

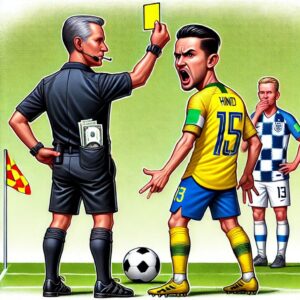

3枚目では、明らかに強いチームのユニフォームを着た選手が後方に立つなかで、審判が冷たい表情でカードを出し、堂々と札束を握っています。

これらの描写はすべて、表向きは「ルールに基づいた判断」のように見えつつも、その裏で何かが取引されている可能性を示唆するものです。

つまり、公平性が重視されるはずのスポーツの世界においても、金銭や利権が影響力を持ってしまう現実があることを風刺しています。

観る者に、ただのスポーツエンターテインメントとしてではなく、構造的な問題としての視点を促したいという思いを込めて制作しました。

風刺画のポイント

この風刺画を制作するにあたり、私が最も意識したのは「表情のリアリティ」と「構図によるメッセージの伝達」です。

とりわけ、審判の目線や顔の角度、手の動きには細心の注意を払い、「正義のふりをした不正」というアンビバレントな空気感を表現しました。

例えば、1枚目の審判は観客に背を向けていますが、目線は後ろを振り返り、こちら(=観る者)をにらむような表情になっています。

これは「本当は見られたくないことをしているが、それでも止めない」という心理を象徴しています。

2枚目では、明らかに驚く選手との対比を強調し、「これは正当な判定なのか?」という問いを投げかけています。

また、ポケットの中に収まりきらない札束の不自然さによって、視覚的にも違和感を生み出しています。

構図としては、常に審判を画面の中央に据えています。

これは彼らが「ゲームの中で最も中立であるべき存在」であり、その立場がゆがんでいることの重大さを強調するためです。

また、観客席や選手などの背景はややぼかし気味に描き、主題である「審判の手元」に視線が集まるよう意図しました。

さらに、ユニフォームの袖のデザインやロゴなどにも細かい工夫を施し、特定のリーグやチームに限定せず、「世界中のサッカー界に潜む共通課題」として受け取られるよう配慮しました。

色彩もあえて現実味のあるスポーツカラーを使いながら、金銭だけは明るく目立たせることで、その存在感と異質さを浮き彫りにしています。

この風刺画は、単なる皮肉やジョークで終わることなく、「透明性とは何か」「スポーツの本質とは何か」を問い直すための一つのビジュアルメッセージです。

試合の勝敗を決めるのが選手の努力ではなく、裏金の額だったとしたら、それはもうスポーツではありません。

この絵を通して、一人でも多くの人が公正さの大切さについて再認識してくれることを願っています。

AIが描いた「イエローカードの値段」

AIが描いたイメージ(画像)

|

|

|

|

|

|

|

コメント